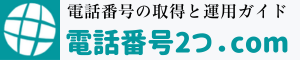

eSIMは、スマートフォンの本体に、あらかじめ内蔵型のSIMで、eSIMに対応している料金プランに申し込み、その契約情報をダウンロードして、eSIMに書き込むことで使えるようになります。

スマホ本体に、あらかじめ埋め込まれているので、従来からの物理的なSIMカードのように、SIMトレイを引っ張り出して、差し込んだりする必要はありません。

スマホの料金プランを、もっと簡単に乗り換えられるようにしたい総務省でも、タスクフォースなどを開いて、eSIMの普及を促進しているので、今後、日本でも、普及していくことが予想されます。

そこで、この記事では…

「これから、eSIMを活用していこうかな」

…と思っている方のために、eSIMのメリットとデメリットをまとめました。

記事の後半では、eSIMが使える料金プランの紹介や、eSIM搭載スマホの人気機種の紹介などもあるので、eSIM活用を考えている方は、チェックしてみて下さいね。

SIMカードとは?

SIMカードとは、そもそも、英語の「Subscriber Identity Module card」の略で、日本語では「加入者識別モジュールカード」と訳されます。

契約者情報が記録されたSIMカードを端末に差し込むことにより、加入契約が確認され、その端末が使えるようになります。

eSIMとは?

eSIMの「e」は、「embedded」の略で、日本語で言うと「埋め込まれた」という意味なので、「eSIM」は、端末に「あらかじめ埋め込まれたSIM」という風に訳されます。

スマホなど、モバイル機器の「eSIM」は、あらかじめ内部の基板に固定されています。

カード型のSIMより温度耐性があり、より高温や、より低温に耐えられます。

eSIM のメリット

eSIMは、機器の本体に、あらかじめ内蔵されていて、情報を書き換えて使うので、メリットも、それに関係する部分が多くなっています。

手続きもオンラインで済むので、料金プランの乗り換えが、より簡単になることが期待されています。

オンライン申し込みですぐ使える

従来からのカード型のSIMでは、申し込み時に、店舗に出向いたり、手続きがインターネット経由だとしても、いったん、SIMカードを郵送してもらって、それが自宅に届くまで待つ必要がありました。

ところが、「eSIM」の場合は、物理的なカードを送ってもらう必要がないので、ネットから申し込んだら、すぐに使い始めることが出来ます。

eSIM の設定方法

「eSIM」の初期設定は、契約情報や設定に関する情報が入ったプロファイルを、端末に読み込んで行います。

携帯会社と「eSIM」の契約をすると、プロファイルをダウンロードするQRコードが案内されるので、基本的には、それを読み込んで、設定を行います。

インターネット経由なら、申し込み完了後、審査に問題が無ければ、しばらくすると、QRコードを表示させるアドレス(URL)がメールで届きます。

案内されたアドレスにアクセスすると、QRコードが表示されるので、端末でそれを読み込み、表示される各種項目を選択していけば設定完了。

早ければ、「eSIM」を申し込んだ当日中に、使い始めることが出来ます。

楽天モバイルの eSIM を即日で使いたい場合

楽天モバイルの料金プラン「Rakuten 最強プラン」は、eSIM に対応しています。

なので、XS以降の iPhone など 「Rakuten 最強プラン」で使える eSIM を搭載した機種なら、申し込んだその日に、即日で使い始めることも可能です。

楽天モバイルの eSIM を、即日で使いたい場合は、使いたいスマホに「my楽天モバイル」のアプリをインストールして「eKYC」での申し込みが必要です。

「eKYC」は、オンラインで本人確認が出来る仕組みのことで、「my楽天モバイル」経由で eSIM を申し込むと、「AIかんたん本人確認(eKYC)」が使えるようになっています。

さらに、詳しくは、楽天公式サイトの「eKYC」のページをご覧下さい。

メイン回線とサブ回線を1台で使える

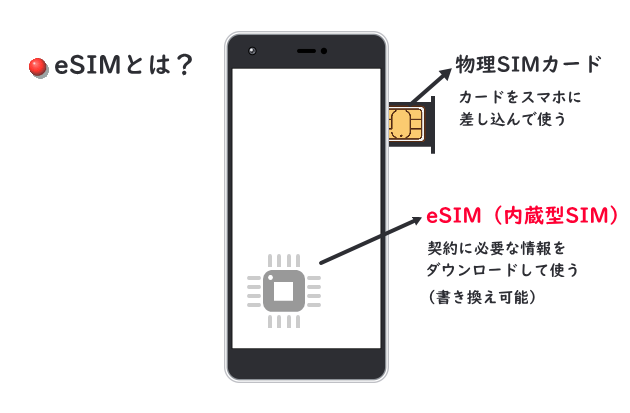

現状の eSiM 搭載スマートフォンでは、iPhone のように、nanoSIM などの物理的SIMに加えて、eSIM を搭載していることがほとんどです。

※ eSIM 搭載の iPhone は、iPhone XS以降

なので、楽天モバイル など、eSIMプランでも、電話番号があり、音声通話が出来るようなプランを選べば、メイン回線に加えて、簡単にサブ回線を追加することが出来ます。

しかも、楽天モバイルの場合は「Rakuten Link」という通話アプリを使えば、一部の電話番号を除き、基本的に通話料は無料です。

0570から始まるナビダイヤルの電話番号など、一部有料になる電話番号もあります。

ドコモ、au、ソフトバンクなどのキャリアから購入した iPhone の場合は、SIMロックがかかっていることがあります。

SIMロックがかかっている iPhone の eSIM を、楽天モバイルで使うには、あらかじめSIMロックを解除しておく必要があります。

データ通信のみの「eSIMプラン」は安い

eSIM を搭載したスマートフォンは、カード型のSIMしか搭載してないスマートフォンに比べ、データ通信をお得に使えます。

なぜなら、まだ、eSIM の普及し始めということもあり、まずは、eSIM の良さを知ってもらうため、「eSIMプラン」だけ安い値段設定にしている会社があるからです。

その筆頭が、格安SIM(MVNO)の「IIJmio」で、月に2GBまでのプランなら、月額440円で使えます。

IIJmio「eSIMプラン」の料金

IIJmio「eSIMプラン」のデータ通信網は、ドコモ回線の通信網を借り受けています。

月間データ容量ごとの月額料金は、以下の通りです。

- 月間2GBまで 月額440円

- 月間5GBまで 月額650円

- 月間10GBまで 月額1,050円

- 月間15GBまで 月額1,430円

- 月間25GBまで 月額1,650円

(2025年10月 現在)

1つの eSIM に複数回線の情報を書き込める

物理的なSIMカードの場合は、1枚のSIMカードに、1つの回線の契約情報しか入りませんでしたが、eSIM の場合は、複数の回線の契約情報を保存することが出来ます。

eSIM に複数回線の契約情報を保存できると言っても、iPhone12シリーズまでは、2回線を同時に使うことは出来ず、使いたい回線を、1回線ずつ切り替えて使う方式でした。

そのあと、iPhone13シリーズ以降では、eSIM だけで、2回線同時に使える「デュアルeSIM」に対応しています。

そのため、以下の機種では、eSIM に複数回線の契約情報を保存して、2回線同時に使えます。

- iPhone13

- iPhone13 mini

- iPhone13 Pro

- iPhone13 Pro MAX

- iPhone14

- iPhone14 Plus

- iPhone14 Pro

- iPhone14 Pro MAX

- iPhone15

- iPhone15 Plus

- iPhone15 Pro

- iPhone15 Pro MAX

- iPhone16

- iPhone16 Plus

- iPhone16 Pro

- iPhone16 Pro MAX

- iPhone16e

- iPhone 17

- iPhone Air

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

iPhone 17シリーズからは、物理的なSIMカードである「nano-SIMカード」は廃止され「eSIMのみ搭載」になっています。

eSIM に2回線を保存して、切り替えて使う例

eSIM に2回線の契約情報を保存して、切り替えて使う場合の使用例です。

例えば、楽天モバイルの「Rakuten Link」で、通話かけ放題が使いたいので、eSIM に「Rakuten 最強プラン」を契約したとします。

ただ、データ通信は、楽天モバイルより、IIJmio の「eSIMプラン」の方がお得なので、そちらも使いたい、と思ったとします。

こんな時、eSIM なら、IIJmio の「eSIMプラン」も契約して、その回線情報を、eSIM に保存して使えるようにすることが可能です。

eSIMは、「デュアルeSIM」に対応している機種以外は、基本的には、1回線ずつしか使えないので、

「Rakuten Link」を使いたい時には、eSIM の楽天モバイルをアクティブに、IIJmio でデータ通信をしたい時には、eSIM の IIJmio をアクティブに…というように切り替えて使います。

なお、楽天モバイルは、基本、楽天回線で繋がりますが、楽天回線が繋がらないエリアは、au回線で繋がります。

一方、IIJmio の「eSIMプラン」は、docomo回線なので、このような組み合わせにしておけば、エリアにより、繋がりやすい回線を、適宜切り替えて使うことも可能です。

海外用のSIMカードを買う必要がない

物理SIMカードしか使えないスマホの場合、海外で「現地の通信プランを利用したい」と思った時には、その国の空港や街中で売っているSIMカードを購入して、自分のスマホに挿す必要がありました。

ところが、eSIM 搭載のスマホなら、海外で使える通信プランを、WEBサイトやアプリ経由で購入し、あらかじめ eSIM に保存しておくことが可能です。

こうしておけば、海外では、eSIM に保存してある海外向けの通信プランをアクティブにするだけで、電話やデータ通信が出来るようになります。

eSIM の場合、SIMカードの抜き差しで、カードを無くしてしまうリスクもないので、旅行や出張で海外によく行く人に注目されています。

eSIM のデメリット

以上、見てきたように、なにかとメリットの多い eSIM ですが、デメリットとしては、何があるでしょうか。

ここでは、eSIM のデメリットをまとめてみました。

まずは、eSIM対応の端末が必要なこと。

そして、初期設定や、機種変更時の設定などが、スマホの扱いに慣れた方でないと、少し難しくなっていること、などが挙げられます。

以下で、詳しくみていきましょう。

eSIM対応機種が必要

「eSIMを使ってみよう」と思ってはみたものの、今使っているスマートフォンに eSIM が搭載されていない場合は、まずは、eSIM を搭載したスマートフォンを手に入れる必要があります。

eSIMに対応しているスマートフォンは、徐々に増えつつあり、現在では、デュアルSIMに対応しているスマートフォンなら、ほとんどの機種で、eSIM が搭載されるようになって来ました。

例えば、eSIMに対応しているスマホの人気シリーズとしては以下のようなものがあります。

iPhone XS以降で eSIM に対応。

Pixel 3a 以降で eSIM に対応。

AQUOS sense6、AQUOS sense4 lite、AQUOS wish などで eSIM に対応。

eSIM が使えるスマートフォンで、今現在の人気機種については、別項目でまとめてありますので、詳しくチェックしたい方は、以下をご覧下さい。

また、eSIM に対応した携帯各社の料金プランについては、以下でまとめてあります。

eSIM設定時にも、別のスマホやパソコンなどが必要

今のところ、eSIM の初期設定は、設定情報(プロファイル)をスマホにダウンロードして設定することが多くなっています。

設定情報(プロファイル)をダウンロードするためのアドレス(URL)は、携帯会社から、QRコードで提示されます。

そして、この提示されたQRコードは、eSIM を設定したいスマホで読み取ることになります。

ここで、その状況を想像しつつ、よく考えてみると、eSIM を設定したいスマホとは別に、QRコードを表示するためのスマホやパソコンが必要になって来るということに気づくと思います。

図で表すと、上記のようになるので、別のスマホやパソコンがない場合は、家族や友達の機器を借りたり、何らかの対策が必要になって来ます。

機種変更の時には、再発行が必要

単純に、携帯の機種変更だけしたい場合、物理的なSIMカードなら、カードを差し替えるだけで大丈夫でした。

ところが、eSIM の場合は、抜き差しするというわけにはいかないので、いったん、eSIM を再発行して、新しいスマホで設定し直すことになります。

差し替えるだけに比べると手間がかかりますが、eSIMの再発行手数料は、無料化の流れが進んでいます。

eSIM対応キャリアと料金プラン

eSIM でも契約できる具体的な料金プランは、以下の絞り込み検索から探せます。

電話番号があって、音声通話ができる「eSIMのプラン」を探している方は、SIMの種類でeSIM(音声)を選んで下さい。

データ通信のみの「eSIMのプラン」を探している方は、SIMの種類でeSIM(データ)を選んで下さい。

eSIMが使える料金プラン一覧

キャリアと格安SIMの各社が提供している「eSIM対応の料金プラン」を一覧で見たい方は、以下から、ご確認下さい。

各社ごとに、eSIM が使える料金プランをまとめてあります。

※2025年10月 現在

楽天モバイル

楽天モバイルの料金プランは、 Rakuten 最強プラン(ラクテン アンリミット セブン)の一つだけです。

「Rakuten 最強プラン」は、使ったデータ量に応じて料金を支払う段階性のプランで、eSIM にも対応しています。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| Rakuten 最強プラン | 0GB〜3GBまで | 1,078円 |

| Rakuten 最強プラン | 3GB〜20GBまで | 2,178円 |

| Rakuten 最強プラン | 20GB〜無制限 | 3,278円 |

ahamo(アハモ)

ahamo(アハモ)は、ドコモが提供するオンライン契約専用の料金プランです。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| ahamo | 20GB | 2,970円 |

| ahamo大盛り | 100GB | 4,950円 |

ahamo(アハモ)でも、2021年9月8日より、eSIM に対応しています。

ahamoの月額料金は、5分以内の国内通話かけ放題付きの料金です。

povo(ポヴォ)2.0

povo(ポヴォ)は、au が提供するオンライン契約専用の料金プランです。

料金プランは「povo1.0」から始まり、現在は「povo2.0」になっています。

「povo2.0」は、基本料0円で、使いたいサービスを「トッピング」として選んでいく形の料金プランで、eSIM にも対応しています。

「トッピング」は…

- データトッピング

- コンテンツトッピング

- 通話トッピング

- サポートトッピング

などが用意されています。

例えば、データトッピングの利用料金は、以下のようになっています。

| データトッピング | 使えるデータ量 | 利用料金 |

|---|---|---|

| 24時間使い放題 | 24時間データ使い放題 | 330円/1回 |

| データ追加1GB | 1GB(7日間) | 390円/1回 |

| データ追加3GB | 3GB(30日間) | 990円/1回 |

| データ追加20GB | 5GB(30日間) | 1,380円/1回 |

| データ追加60GB | 20GB(90日間) | 2,164円/1回 |

| データ追加150GB | 30GB(180日間) | 2,480円/1回 |

LINEMO(ラインモ)

LINEMO(ラインモ)は、SoftBank が提供するオンライン申し込み専用の料金プランです。

LINEMO(ラインモ)には、ベストプランとベストプランVがあり、どちらも eSIM に対応しています。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| ベストプラン | 3GB | 990円 |

| ベストプランV | 30GB | 2,970円 |

※ベストプランVは、国内通話5分かけ放題付きです。

Y!mobile(ワイモバイル)

Y!mobile(ワイモバイル)では、2025年9月25より、「シンプル3」の新料金プランがスタートしており、eSIM にも対応しています。

「シンプル3」料金表

「シンプル3」も、以前と同じように、月間データ容量別に、3つのコースから選べるようになっています。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 | 最大割引適用後 |

|---|---|---|---|

| シンプル3S | 5GB | 3,058円 | 858円 |

| シンプル3M | 30GB | 4,158円 | 1,958円 |

| シンプル3L | 35GB | 5,258円 | 3,058円 |

データ量は「シンプル2S」では月間4GBでしたが、「シンプル3s」では月間5GBに増量されています。

UQモバイル

UQモバイルでは、2025年6月2日で「コミコミプラン+」と「ミニミニプラン」の新規受付が終了。

2025年6月3日からは、新料金プランである「コミコミプランバリュー」「トクトクプラン2」の提供が開始されています。

UQモバイルは、全料金プランで、eSIM にも対応しています。

コミコミプランバリュー

| 月間データ量 | 無料通話 | 月額料金 |

|---|---|---|

| 35GB | 国内10分通話かけ放題 | 3,828円 |

トクトクプラン2

| 月間データ量 | 月額料金 | 最大割引適用後 |

|---|---|---|

| 0GB〜5GB | 2,948円 | 1,628円 |

| 5GB〜30GB | 4,048円 | 2,728円 |

IIJmio(アイアイジェイミオ)

格安SIM の IIJmio(アイアイジェイミオ)では、メインとなるギガプランの各コースで、eSIM に対応しています。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| 2ギガプラン | 2GB | 850円 |

| 5ギガプラン | 5GB | 990円 |

| 10ギガプラン | 10GB | 1,400円 |

| 15ギガプラン | 15GB | 1,800円 |

| 25ギガプラン | 25GB | 2,000円 |

eSIMでも、タイプD(ドコモ回線)、タイプA(au回線)から、好きな方の回線を選べます。

mineo(マイネオ)

格安SIM の mineo(マイネオ)では、4つの月間データ通信量から選べるマイピタで、eSIM に対応しています。

「マイピタ」デュアルタイプ 料金表

デュアルタイプは、電話番号があり、音声通話もできる料金プランです。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| マイピタ3GB | 3GB | 1,298円 |

| マイピタ7GB | 7GB | 1,518円 |

| マイピタ15GB | 15GB | 1,958円 |

| マイピタ30GB | 30GB | 2,178円 |

「マイピタ」シングルタイプ 料金表

シングルタイプは、データ通信専用の料金プランで、電話番号はありません。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| マイピタ3GB | 3GB | 880円 |

| マイピタ7GB | 7GB | 1,265円 |

| マイピタ15GB | 15GB | 1,705円 |

| マイピタ30GB | 30GB | 1,925円 |

使い放題の料金プラン「マイそく」

また、mineo には、音声通話が出来る電話番号があり、データ通信は使い放題の「マイそく」という料金プランがあり、こちらも、eSIM に対応しています。

「マイそく」は、データ通信の速度により月額料金が決まるタイプの料金プランで、スーパーライトから、プレミアムまで、4つのコースがあります。

「マイそく」デュアルタイプ料金表

| 料金プラン名 | 通信速度 | 月額料金 |

|---|---|---|

| プレミアム | 最大3Mbps | 2,200円 |

| スタンダード | 最大1.5Mbps | 990円 |

| ライト | 最大300Kbps | 660円 |

| スーパーライト | 最大32kbps | 250円 |

月額250円で使える「スーパーライト」は、通信速度が最大でも32kbpsの超低速なので、インターネットは、メールとLINEのトークくらいしか使えません。

ただし、電話は普通に出来るので、eSIMで、なるべく安く電話番号だけ欲しい時には使えるプランになっています。

HISモバイル(エイチアイエス モバイル)

ドコモ回線を借り受けてサービスを提供している HISモバイル では、月額290円から使える「自由自在プラン」で、eSIM に対応しています。

自由自在プラン 料金表

月間データ通信量が1GBのコースは、月額550円ですが、データ通信量が月間100MB未満だった場合は、月額料金が290円になります。

| 料金プラン名 | 月間データ量 | 月額料金 |

|---|---|---|

| 1GBコース | 1GB | 550円 |

| 3GBコース | 3GB | 770円 |

| 7GBコース | 7GB | 990円 |

| 10GBコース | 10GB | 1,340円 |

| 20GBコース | 20GB | 2,090円 |

| 30GBコース | 30GB | 2,970円 |

eSIM対応機種で人気のスマホは?

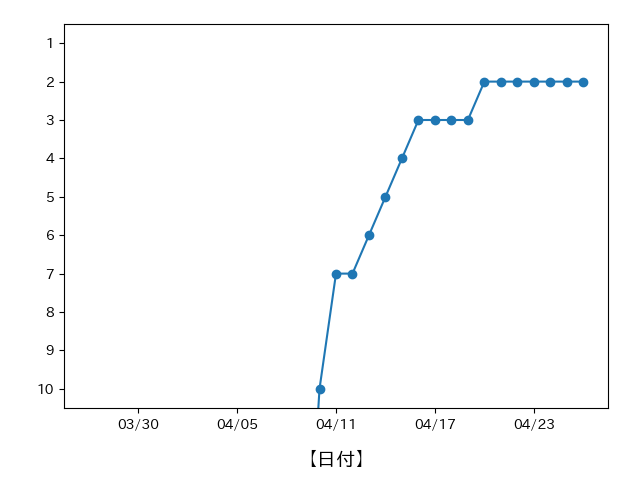

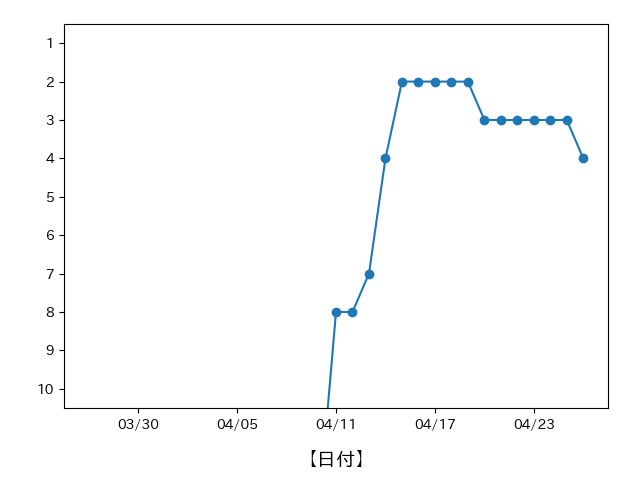

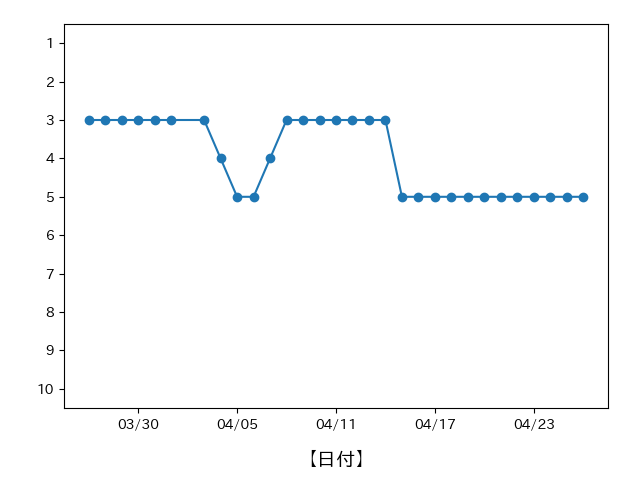

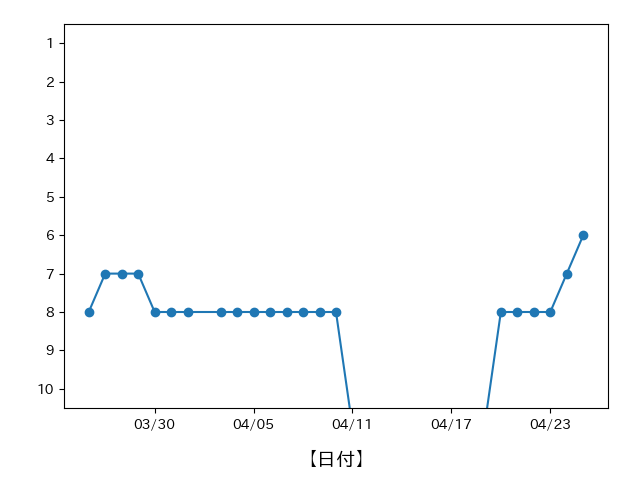

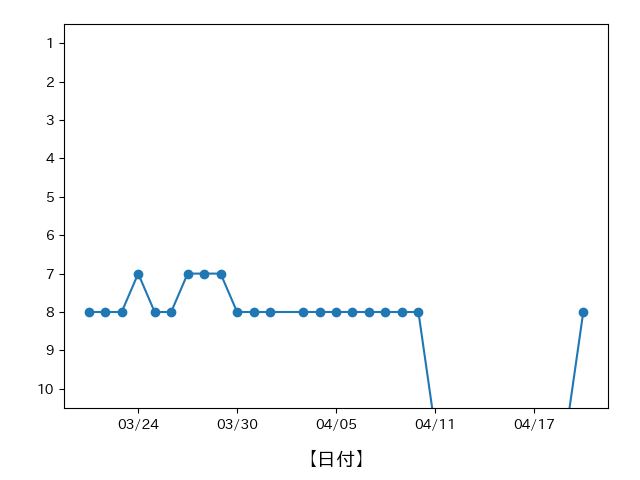

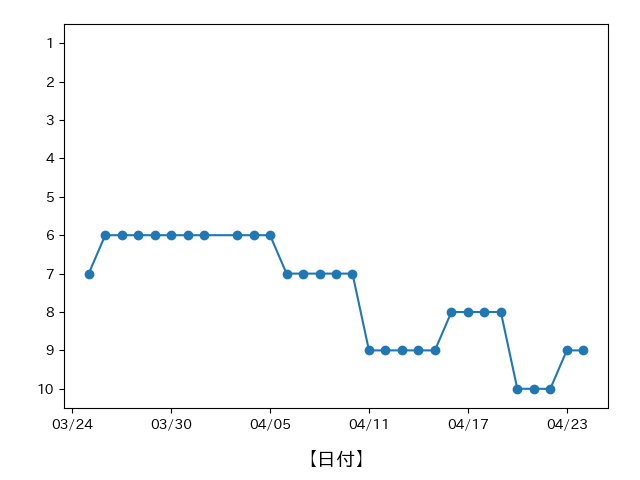

「価格.com」のスマートフォン人気ランキングを、eSIM対応機種だけに絞り込み、人気機種の順位をまとめました。

1日ごとの順位をチェックして、過去30日間の順位推移グラフも掲載しています。

各機種のメーカーの公式サイトへのリンクや、「価格.com」の製品詳細ページへのリンクもあるので、eSIM搭載機種を検討中の方は、お役立て下さい。

順位更新日:2026/01/11

2025年4月16日発売。「Google Pixel 8a」の後継機。発売時の価格は、「Pixel 8a」よりも「Pixel 9a」の方が、7,300円高い値段設定になっています。カラーは、Obsidian(黒)、Porcelain(オフホワイト)、Iris(薄い紫)、Peony(ピンク)の4色展開。SoCは、「Pixel 8a」が「Google Tensor G3」でしたが、「Pixel 9a」では、「Pixel 9」と同じ「Google Tensor G4」が搭載されています。ディスプレイサイズは、「Pixel 8a」が 6.1インチで、「Pixel 9a」が 6.3インチ。バッテリー容量は、「Pixel 8a」が4,492mAh だったのに対し、「Pixel 9a」では、5100mAhになっており、大幅アップ。カメラは、どちらも、広角、超広角の2眼構成ですが、「Pixel 8a」の広角カメラが、6,400万画素だったのに対し、「Pixel 9a」の広角カメラは、4,800万画素になっているので、広角カメラの画素数は、旧モデルより、1,200万画素減っています。超広角カメラは、どちらも同じ1,300万画素です。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 64,979円

- メーカー

- 発売日

- 2025年4月16日

- バッテリー容量

- 5100mAh

- デュアルSIM方式

- DSDS

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.3インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- Google Pixel 9a 公式サイト

- 価格.com

- Google Pixel 9a 詳細ページ

シャープのミドルレンジスマートフォン「AQUOS senseシリーズ」の10代目。シリーズ伝統の“長く安心して使える”という設計思想を受け継ぎながら、内部性能を強化した実用機です。まず、プロセッサーにはSnapdragon 7s Gen 3を採用。アプリの起動や写真処理がスムーズになっています。前モデルと同じ 6.1インチの「PRO IGZO OLED」ディスプレイは最大2000nitと明るい上に、240Hz(最大)のリフレッシュレートにも対応しています。カメラは、約5,030万画素の標準+約5,030万画素の超広角のデュアル構成で、日常写真をしっかり撮れるバランス型。インカメラは約3,200万画素で、画角が80°へ拡大し、自撮りやビデオ通話でも余裕ある構図が得られます。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- シャープ

- 発売日

- 2025年11月13日

- バッテリー容量

- 5000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIMeSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- AQUOS sense10 公式サイト

- 価格.com

- AQUOS sense10 詳細ページ

2025年9月19日発売。「iPhone17 (無印)」は、完全eSIM専用モデルとして登場しました。物理SIMスロットを廃止し、デュアルeSIMによる2回線利用が可能で、国内外でのキャリア切り替えが、これまで以上に柔軟かつスムーズになっています。搭載されるのは最新のA19チップで、CPU・GPU性能に加え、生成AIや画像認識を支えるニューラルエンジンも進化しています。カメラは、48MPの広角に加えて超広角も48MP化され、フロントカメラは18MPへと強化。写真・動画の撮影体験が全方位的に向上しています。特にフロントカメラはCenter Stageに対応し、ビデオ会議や動画配信で被写体を自動追尾する機能が利用可能です。さらには、バッテリー性能も向上し、ストリーミング再生では、最大27時間に対応。USB-Cによる40W急速充電により、短時間での充電も実現しています。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 126,280円

- メーカー

- Apple

- 発売日

- 2025年9月19日

- バッテリー容量

- 3692mAh

- デュアルSIM方式

- DSDS

- SIMの形状

- eSIM

- 画面サイズ

- 6.3インチ

- おサイフケータイ

- Apple Pay

- 公式サイト

- iPhone 17 公式サイト

- 価格.com

- iPhone 17 詳細ページ

2019年から毎年登場しているソニー「Xperia 10 シリーズ」。その2025年モデルとなる「Xperia 10 VII」では、チップセットにSnapdragon 6s Gen3を採用し、ゲームや日常アプリの動作がより快適になりました。バッテリーは従来と同じ5000mAhですが、発熱と消耗を抑える制御設計により長寿命を実現。さらに、本体重量は、前モデルより5グラム軽くなり、長時間の片手操作の負担が軽くなっています。上位機種「Xperia 1 VII」には搭載されている「4Kディスプレイ」や「プロ仕様カメラ」はありませんが、その分、コストを抑えつつ、必要十分な性能と軽快さを両立したモデルになっています。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- SONY

- 発売日

- 2025年10月9日

- バッテリー容量

- 5000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDS DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIMeSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- Xperia 10 VII 公式サイト

- 価格.com

- Xperia 10 VII 詳細ページ

2025年7月10日に発売された「moto g66j 5G」は、3万円台という手頃な価格ながら、充実した機能を備えたコストパフォーマンスに優れたスマートフォンです。6.7インチのFHD+有機ELディスプレイは、120Hzのリフレッシュレートに対応しており、滑らかな画面表示で動画視聴やゲームを快適に楽しめます。CPUには、MediaTek Dimensity 7060を搭載し、日常使いはもちろん、ある程度の負荷がかかる作業もスムーズにこなせる性能を持っています。カメラは5,000万画素のメインレンズに加え、超広角/マクロレンズも搭載しており、様々なシーンで高画質な写真撮影が可能。5,200mAhの大容量バッテリーも搭載しており、長時間の使用にも対応します。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- MOTOROLA

- 発売日

- 2025年7月10日

- バッテリー容量

- 5200mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.7インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- moto g66j 5G 公式サイト

- 価格.com

- moto g66j 5G 詳細ページ

2025年8月28日に発売された「arrows Alpha」は、8万円台という価格ながら、ハイエンド級のスペックを実現したコストパフォーマンスに優れたスマートフォンです。arrows史上最高性能のDimensity 8350 Extremeプロセッサと12GBメモリ、512GBの大容量ストレージを搭載し、重いゲームや動画編集もスムーズにこなせます。特に注目すべきは、IP66/68/69の防水防塵性能とMIL規格準拠の耐衝撃性能で、「大丈夫。強いから。」のキャッチフレーズ通り、過酷な環境でも安心して使用できます。また、FeliCa対応でおサイフケータイも利用でき、MicroSDカードにも対応するなど、日本のユーザーが求める機能を網羅した隙のない一台となっています。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- FCNT

- 発売日

- 2025年8月28日

- バッテリー容量

- 5000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.4インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- arrows Alpha 公式サイト

- 価格.com

- arrows Alpha 詳細ページ

2025年6月26日に発売された「OPPO Reno13 A」は、4万円台という手頃な価格ながら、最新のAI機能を搭載したコストパフォーマンスに優れたスマートフォンです。特に注目すべきは、ハイエンドモデルにも搭載されるようなAI機能を活用した写真編集や文章作成機能。これにより、日常の様々なシーンでAIの恩恵を受けることができます。また、5,800mAhの大容量バッテリーとIP69の防水性能は、長時間の利用や様々な環境下での使用にも耐えうる安心感を提供します。6.7インチのAMOLEDディスプレイは、最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、動画視聴やゲームも快適に楽しめます。ミドルレンジの価格帯でありながら、AI機能やバッテリー性能、防水性能など、ユーザーが求める機能を高いレベルで実現した一台と言えるでしょう。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 33,800円

- メーカー

- OPPO

- 発売日

- 2025年6月26日

- バッテリー容量

- 5800mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.7インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- OPPO Reno13 A 公式サイト

- 価格.com

- OPPO Reno13 A 詳細ページ

2024年9月20日発売。「iPhone16シリーズ」のベーシックモデルの無印版。「iPhone16シリーズ」では、この無印版を含め全モデルで、「Apple Intelligence」が初搭載されています。「Apple Intelligence」は、Apple が独自に開発した生成AIで、写真を文章で検索したり、メールの内容を要約したり、Googleレンズのように調べたいものをカメラで撮影しての検索が可能ですが、まずは、2024年内に英語のみの対応で、日本語対応は、2025年の年明け以降になると発表されています。アップルストアでの販売価格は、128GBが124,800円、256GBが139,800円、512GBが169,800で、前モデルと変わらずの据え置き。前モデルまでになかった機能としては、「カメラコントロール」のボタンが新搭載されていて、クリックでカメラを起動したり、軽く押すことでズームや露出、被写界の深度などを設定できるようになりました。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 93,800円

- メーカー

- Apple

- 発売日

- 2024年9月20日

- バッテリー容量

- 3561mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- Apple Pay

- 公式サイト

- iPhone 16 公式サイト

- 価格.com

- iPhone 16 詳細ページ

サムスンのフラッグシップスマートフォン「Galaxy Sシリーズ」の2025年版スタンダードモデル。画面は、コンパクトな6.2インチで、1,080×2,340ピクセル(FHD+)の有機ELディスプレイ。最大リフレッシュレートは 120Hz です。背面カメラは、前モデルと変わらず、広角カメラ5000万画素、超広角カメラ1200万画素、望遠カメラ1000万画素の3眼構成。インカメラも、1200万画素で、前モデルと変わりません。ただし、前モデルでは、RAMが8GBでしたが、「Galaxy S25」では、RAMは、12GBに増量されています。nanoSIM に加え、eSIM 搭載でデュアルSIMに対応。販売は、SIMフリーのメーカー版が、「Samsung Japan」のオンラインショップで買えるほか、キャリア版は、ドコモ、au、ソフトバンクの3つのキャリアで販売されます。なお、ストレージは、256GBモデルと、512GBモデルがありますが、ソフトバンクのみ、512GBモデルの取り扱いがありません。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 99,066円

- メーカー

- サムスン

- 発売日

- 2025年2月14日

- バッテリー容量

- 4000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.2インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- Galaxy S25 公式サイト

- 価格.com

- Galaxy S25 詳細ページ

「iPhone 16e」は、iPhone 16シリーズ のコスパモデル。実質的には、iPhone SE(第3世代)の後継機と言われることもあります。iPhone 16 に比べると、カメラや、グラフィック性能で劣ったり、MagSafe が使えなかったりしますが、バッテリー持ちは、iPhone 16 より、ビデオ再生時間で4時間長く、価格も少し安くなっているので、カメラやグラフィック性能を、そこまで重視しないライトユーザーにとっては、気になるモデルになっています。カラーは、ブラックとホワイトの2色展開。内蔵ストレージは、128GB、256GB、512GBの3種類です。nanoSIM に加え、本体内部に、eSIM 搭載で、デュアルSIMに対応。なお、eSIMだけでも2回線利用できるデュアルeSIMにも対応しています。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 91,751円

- メーカー

- Apple

- 発売日

- 2025年2月28日

- バッテリー容量

- 3961mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- eSIM と nanoSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- Apple Pay

- 公式サイト

- iPhone 16e 公式サイト

- 価格.com

- iPhone 16e 詳細ページ