1台のスマートフォンに、2種類のSIMカードを挿入できるタイプの機種を、デュアルSIM対応のスマートフォンと言います。

携帯電話会社で、音声通話付きのプランを2回線契約すれば、通常、SIMカードは2枚になりますが、

デュアルSIM対応のスマホなら、SIMカードが2枚挿せるので、1台のスマホで、電話番号を2つ使うことが出来ます。

さらには…

- 1枚目のSIMカードは、キャリアの電話番号付き音声プランを契約して、

- 2枚目のSIMカードは、格安SIMのデータ通信専用のプランを契約する

…というような使い方も可能です。

このように…

- 仕事とプライベートで電話番号を分けたり、

- データ通信は格安SIMのプランにすることにより、月額料金を安くしたり、

と、使っていく上で、いろいろとメリットの多いデュアルSIMのスマートフォンですが、一方では、デメリットもあります。

この記事では、デュアルSIMスマホを買う前に知っておきたいメリット、デメリットをまとめました。

最後には、デュアルSIMスマホの人気機種も紹介しているので、購入を考えている方は、参考にしてみて下さいね。

デュアルSIMのメリット

デュアルSIMのスマートフォンには、SIMが2枚入るものの、2枚同時に使うことは出来ず、その都度、SIMを切り替えて使うタイプもあります。

このタイプは、音声SIMを2枚装着しても、1つの電話番号しか有効に出来ないので、DSSS(デュアルシム シングルスタンバイ)と呼ばれています。

これに対して、3G通信と4G通信を同時に待ち受けが出来るタイプが、DSDS(デュアルシム デュアルスタンバイ)で、

2枚のSIMとも、4G通信で同時に待ち受けが出来るタイプが、DSDV(デュアルシム デュアルボルテ)です。

以下にピックアップしたメリットは、主には、現在、主流になりつつある「DSDS方式」や「DSDV方式」のスマホのメリットになります。

スマホ1台で、仕事用とプライベート用で電話番号を使い分けられる

この記事の最初の方でも紹介しましたが、デュアルSIM対応のスマホなら、1台で電話番号を2つ使うことが出来ます。

スマホ1台で2つの電話番号が使えるので、仕事用とプライベート用で、電話番号を分けたとしても、スマホの2台持ちで、ごちゃつくことがありません。

通信障害の対策になる

デュアルSIM対応のスマホと使っていて「本当に良かった」と思うのは、実は、通信障害が起こった時です。

例えば、1回線目にドコモ回線、2回線目にau回線を選んでおけば、どちらかの回線に障害があった時でも、もう一方の回線で、ネットに繋いだり、電話したりすることが出来ます。

想像してもらえばわかりますが、連絡したい時に出来なかったり、ネットを見たい時に見れなかったりするのは、非常にストレスが溜まります。

なので、デュアルSIMのスマホで、2種類の違う会社の回線を契約しておけば、非常時のバックアップ回線になる、というわけです。

ツインアプリが使える機種もある

ツインアプリは、1台のスマートフォンで、同じアプリが2つ使える機能です。

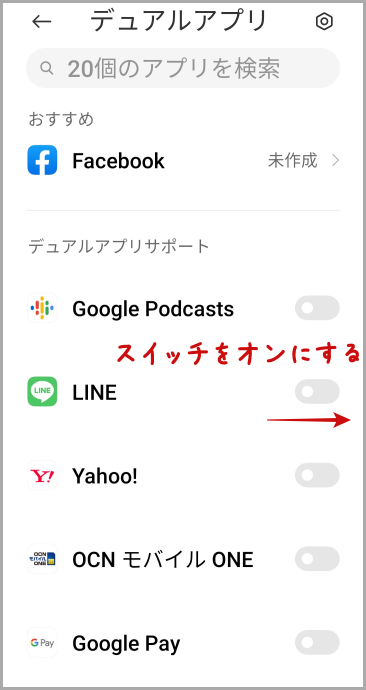

ツインアプリ、デュアルアプリ、アプリクローンなど、メーカーにより機能の呼び方は、いろいろですが、主に、海外メーカー製のスマホの一部に搭載されています。

ツインアプリに対応しているデュアルSIMスマホだと、LINE、Instagram、Facebookなど、通常は、1台で1つしか使えないSNSアプリが、1台で2つ使えます。

SNSアプリの新規登録では、電話番号を入力したりしますが、デュアルSIMスマホなら、電話番号が2つ使えるので、SNSアプリも、それぞれの電話番号で登録できるというわけです。

具体的には、例えば、デュアルアプリに対応してる「Xiaomi Redmi 9T」で、

LINEのアプリを2つ使いたい場合には、

設定のアプリメニューから、デュアルアプリの管理メニューに入っていき、LINEのスイッチをオンにします。

すると、ホーム画面にLINEアプリが複製され、LINEアプリが2つになります。

このように、ツインアプリ(デュアルアプリ)機能では、アプリを2つインストールするのではなくて、アプリを複製することにより、2つ使えるようになります。

複製されたアプリには、黄色いアイコンマークが付きます。

複製されたLINEには、2つ目の電話番号でアカウントを作ってログインすれば、例えば、仕事用のLINEと、プライベート用のLINEで、アカウントを分けることも可能です。

今のところ、iPhone では、ツインアプリに対応している機種はありませんが、iPhoneで、2つのLINEを使う場合については、以下の記事でまとめてありますので、気になる方は、そちらをご覧下さい。

SIMが2枚使えると、海外で使う時に便利

日本国内で発行されたSIMの国際ローミングを使って、海外でスマホを使う時には、思っていたよりも、費用が高額になる場合があります。

そんな時、デュアルSIMスマホなら、日本国内でメインで使っているSIMカードはそのままに、サブのSIMカードを、現地で、海外旅行者向けに販売されているプリペイドSIMカードに差し替えることが出来ます。

周波数が対応しているかどうかは確認する必要がありますが、スマホは1台のまま、現地のSIMが使えるので、料金を安くおさえることが出来ます。

デュアルSIMスマホは、eSIMに対応している機種もある

デュアルSIM対応のスマホは、SIMカードが2枚入る機種のほかに、1枚は、物理的なSIMカード、もう1つは「eSIM」を搭載している機種もあります。

「eSIM」は、スマホ本体内蔵型のSIMで、契約者情報などが入ったプロファイルを書き込んで使います。

プロファイルは、契約会社から、QRコードなどで、ダウンロードして書き込めるので、すぐに使い始めることが出来ます。

例えば、Apple の iPhone シリーズでは、iPhone XS 以降、物理カードの「nano SIM」に加えて「eSIM」を搭載しています。

iPhone13シリーズ、iPhone14シリーズ、iPhone15シリーズでは、eSIMに2回線分の契約情報を保存して、eSIMだけでもデュアルSIM運用できる「デュアルeSIM」に対応しています。

また、「IIJmio」などの格安SIMでは、「eSIM」向けにデータ通信専用プランを、お得な料金で提供していたりもするので、そういったプランを活用すれば、月々の運用コストを、かなり低くおさえることも出来ます。

デュアルSIMのスマホで、組み合わせる料金プランについては、別記事にまとめてありますので、どのプランがいいか検討中の方は、以下をの記事をご参照下さい。

デュアルSIMのデメリット

デュアルSIM対応のスマートフォンは、SIMが2つ使えて便利なのですが、その分、設定や管理が複雑になります。

電話をどちらのSIMで発信するかを設定したり、モバイルデータ通信は、どちらのSIMを優先するかを設定したり、

SIMが2枚ある分、設定箇所が多くなり、その分、ややこしくなる、というわけですね。

そのほかのデメリットについても、SIMが2つあることにより生じるものが多くなっています。

バッテリーの消費が早い

「DSDS方式」や「DSDV方式」のスマホは、2回線の同時待ち受けが出来るので、SIMが1枚のスマホより、バッテリーの減りが早く、充電頻度が多くなります。

なので、デュアルSIMスマホの購入前には、バッテリー容量を確認しておくのがおすすめです。

デュアルSIM対応のスマホで、人気の機種は、バッテリー容量が4000mAhを超えるものが多くなっています。

ただし、24時間、SIM2枚で、2回線同時待ち受けにする必要がなければ、あまり需要じゃない方のSIMの回線をオフにしておくことで、バッテリー消費を抑えることは出来ます。

この辺りは、それぞれの人のスマホの使い方によって変わってくる部分です。

もしも、デュアルSIMスマホを、実際に使い始めてみて、日中、バッテリーが途中で無くなって困ることがあるようでしたら、モバイルバッテリーを持ち歩く体制を検討してみてもいいかもしれません。

周波数が合わなくて、使えないこともある

SIMフリーのスマホや、SIMロック解除したスマホであれば、基本的には、どの回線のSIMカードでも使えます。

ただし、各キャリアには、総務省により、それぞれ使える周波数(バンド)が割り当てられています。

例えば、4G通信に割り当てられている周波数は、以下の表のようになっています。

| 周波数帯 | 700MHz | 800MHz | 800MHz | 900MHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.7GHz | 2.1GHz | 3.5GHz |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| バンド | 28 | 18/26 | 19/26 | 8 | 11 | 21 | 3 | 1 | 42 |

| ドコモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| au | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| SoftBank | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 楽天 | ○ |

※表がはみ出ている場合は、横にスクロール出来ます

上記は、4Gのみですが、3G、5Gにも、各キャリアに割り当てられている周波数があります。

そして、デュアルSIMのスマートフォンも、それぞれの機種により対応している周波数があります。

そのため、周波数を何も気にしないで、デュアルSIMのスマホを買ってしまうと、使いたい回線の周波数に対応していなくて、上手く繋がらなかった…ということも起こりえます。

スマホが対応している周波数は、その製品のスペック表を見れば、記載されているので、使いたい回線の周波数に対応しているかどうか、事前にチェックしておくのがおすすめです。

通話中にネットは出来ない

「DSDS方式」や「DSDV方式」のデュアルSIMスマホは、2枚のSIMで、2回線同時待ち受けは出来るものの、通話をしながらネットを見たりすることは出来ません。

スマホの2台持ちなら、1台のスマホで通話をしながら、もう1台のスマホで、ネットを見ることも可能なので、この部分は、デュアルSIMスマホのデメリットになります。

なお、同じデュアルSIMのスマホでも、DSDA(デュアルシム デュアルアクティブ)に対応しているスマホなら、通話をしながら、ネットを見ることも可能です。

ただし、「DSDA方式」のデュアルSIMスマホ、Huawei(ファーウェイ)の「P30」など、まだ、機種は少なめです。

デュアルSIMスマホの人気機種は?

デュアルSIM対応のスマートフォンは、日本製では、まだ、種類が少なめなものの、海外製では、1万円台の後半から買える端末も登場しています。

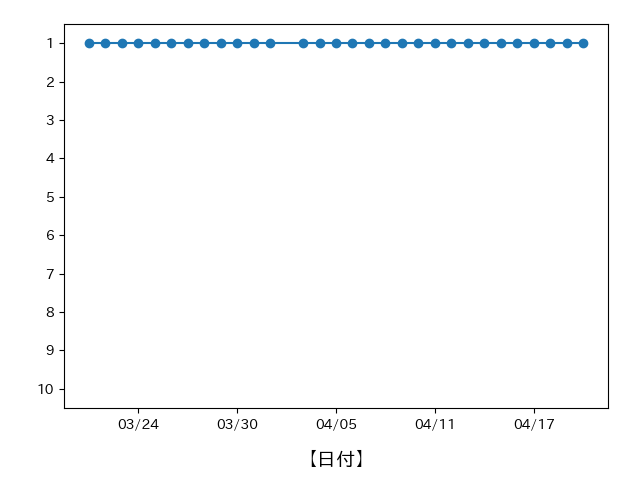

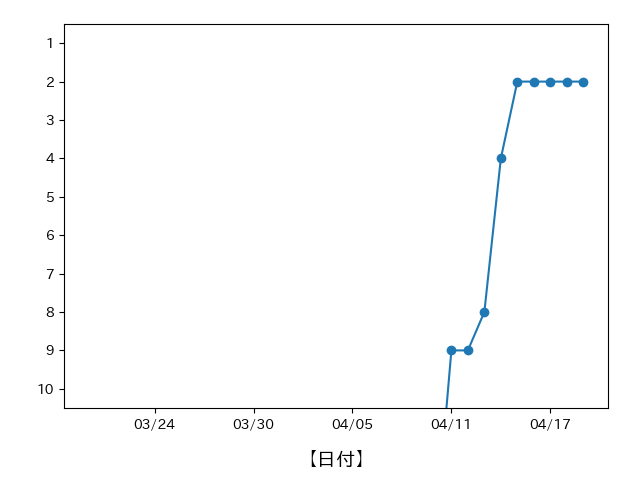

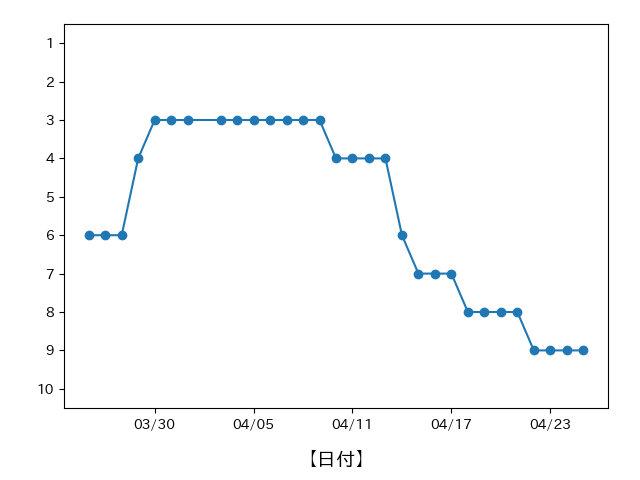

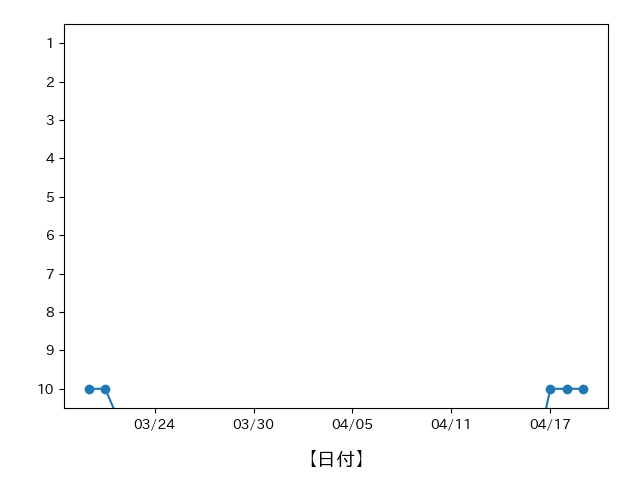

以下は、「価格.com」のスマートフォン人気ランキングで、デュアルSIM対応の機種だけに絞り込んだ場合の人気ランキングです。

過去30日間の順位の推移グラフもあるので、端末を選ぶ際の参考にどうぞ。

メーカーの公式サイトへのリンクや、「価格.com」の製品詳細ページへのリンクもあります。

順位更新日:2026/01/11

Google Pixel の中でも、コスパに優れた価格設定で人気の「Google Pixel aシリーズ」の2025年発売モデル「Google Pixel 9a」。円安の影響もあり、以前ほどのお得感はありませんが、それでも、Google公式ストアでの発売価格では、「Google Pixel 9」よりも、5万円近く安い価格設定になっています。「Google Pixel 9」との違いを見てみると、まずは、デザインが大幅変更になっており、背面のカメラバーが無くなって、2眼レンズが、フラットに近いデザインになっています。CPUは、「Google Pixel 9」も「Google Pixel 9a」も、どちらも同じ「Google Tensor G4」。メモリは、「Google Pixel 9」が、12GBなのに対して、「Google Pixel 9a」では、8GBになっています。背面カメラは、どちらも2眼構成ですが、「Google Pixel 9」が、広角カメラ5000万画素、超広角カメラ4800万画素なのに対し、「Google Pixel 9a」では、広角カメラ4800万画素、超広角カメラ1300万画素になっています。なお、バッテリー容量は、「Google Pixel 9」よりも「Google Pixel 9a」の方が大きくなっていて、「Google Pixel 9」が、4,700 mAhなのに対し、「Google Pixel 9a」のバッテリー容量は5,100 mAhです。

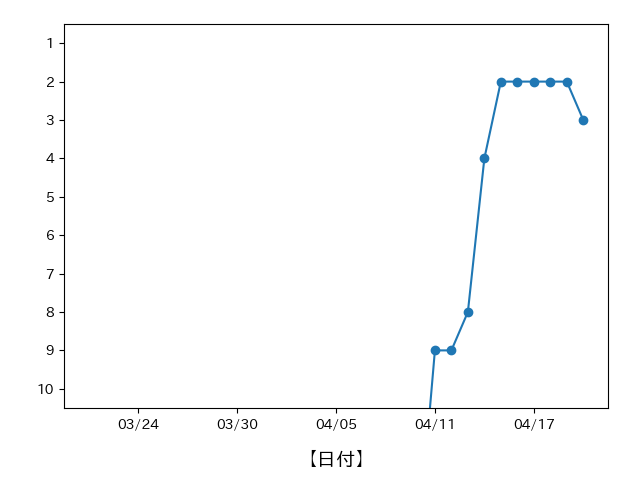

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 64,979円

- メーカー

- 発売日

- 2025年4月16日

- バッテリー容量

- 5100mAh

- デュアルSIM方式

- DSDS

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.3インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- Google Pixel 9a 公式サイト

- 価格.com

- Google Pixel 9a 詳細ページ

6.1インチの「PRO IGZO OLED」を搭載した「AQUOS senseシリーズ」の2025年モデル「AQUOS sense10」。前モデルと同じく、見やすさと省電力性を両立するディスプレイが採用され、明るい屋外でも文字や写真がクッキリ見えるのが特徴です。SoC は「Snapdragon 7s Gen 3」へ進化し、性能だけでなく電力効率も向上。バッテリーは 5000mAh と、前モデルと変わらないものの、通話時間や待受時間は、前モデルより伸びています。AI関連では、通話中の騒音をリアルタイムでカットするVocalist (ボーカリスト)を初搭載。電話している時に、自分の声が相手に届きやすくなっています。

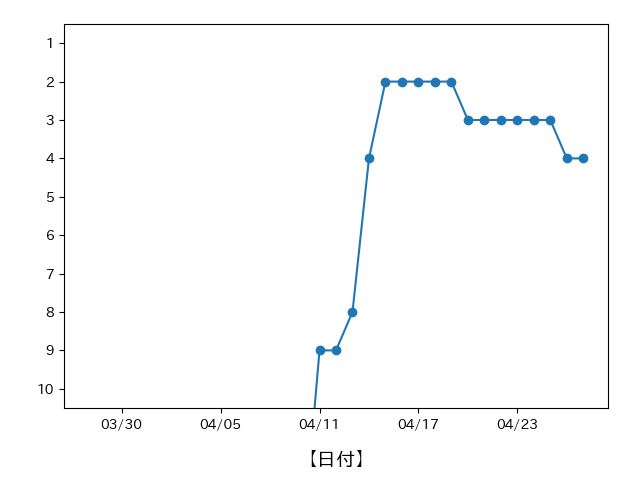

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- シャープ

- 発売日

- 2025年11月13日

- バッテリー容量

- 5000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- AQUOS sense10 公式サイト

- 価格.com

- AQUOS sense10 詳細ページ

2025年9月19日発売の「iPhone17シリーズ」の無印版。Appleの最新チップA19を搭載し、処理性能とAI推論能力が強化されています。ディスプレイは6.3インチのOLEDで、無印モデルとして初めてProMotion(120Hz)による常時表示に対応。これにより、画面ロック状態でも、時刻や日付を薄暗く表示し続けることが出来るようになっています。背面カメラは、メインも、超広角も48MPのFusionカメラ。フロントカメラは18MPに強化され、ビデオ通話や自撮りでもクリアな画質を実現。動画撮影ではデュアルキャプチャ機能もサポートし、撮影の幅が広がっています。バッテリー駆動時間はビデオ再生で最大30時間に延長。USB-Cによる40W充電で20分で50%まで充電できる高速充電にも対応しました。ストレージ構成は256GBと512GBの2種類で、従来の128GBは廃止。カラーはブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダーの5色展開です。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 126,280円

- メーカー

- Apple

- 発売日

- 2025年9月19日

- バッテリー容量

- 3692mAh

- デュアルSIM方式

- DSDS

- SIMの形状

- eSIM

- 画面サイズ

- 6.3インチ

- おサイフケータイ

- Apple Pay

- 公式サイト

- iPhone 17 公式サイト

- 価格.com

- iPhone 17 詳細ページ

ソニーのミドルレンジスマホ「Xperia 10 シリーズ」の2025年モデルが「Xperia 10 VII」です。前モデル「Xperia 10 VI」と比べると、SoC が Snapdragon 6 Gen1 から Snapdragon 6s Gen3 へ進化し、処理性能と省電力性能が向上しています。カメラは再び広角・超広角・望遠の3眼構成となり、ズーム撮影にも強くなっています。SMフリー版が、ソニーストアで買えるほか、4大キャリアや、格安SIMの「mineo」でも取り扱いがあります。上位機種「Xperia 1 VII」と比べると、画面サイズやカメラの最高性能は控えめですが、軽量・スリムで持ちやすく、電池持ちが長い点が強みです。

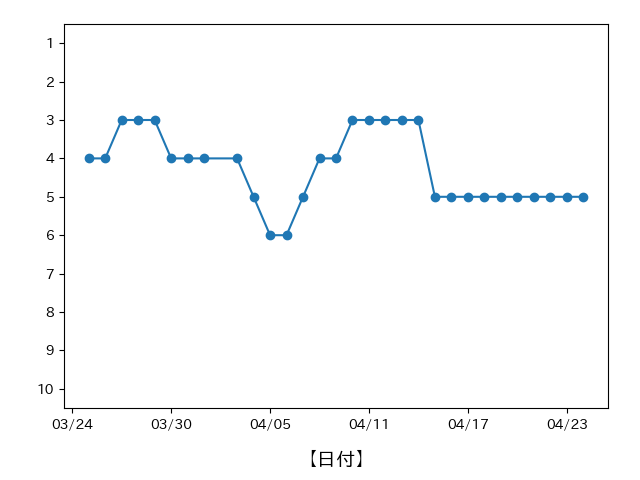

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- SONY

- 発売日

- 2025年10月9日

- バッテリー容量

- 5000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDS DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- Xperia 10 VII 公式サイト

- 価格.com

- Xperia 10 VII 詳細ページ

2025年7月10日に発売された「moto g66j 5G」は、3万円台という価格帯でありながら、IP68の防水防塵性能とMIL規格準拠の耐衝撃性能を備えた、非常にタフなスマートフォンです。さらに、おサイフケータイにも対応しており、日常生活での利便性も抜群。6.7インチの有機ELディスプレイは、120HzのリフレッシュレートとDolby Atmos対応のステレオスピーカーにより、臨場感あふれる音楽や動画を楽しめます。MediaTek Dimensity 7060プロセッサと8GBのRAMを搭載し、AnTuTuベンチマークで約50万点前後を記録する性能は、普段使いからゲームまで幅広い用途に対応します。価格を抑えつつも、耐久性、利便性、エンターテイメント性を兼ね備えた、まさに「全部入り」のスマートフォンです。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- MOTOROLA

- 発売日

- 2025年7月10日

- バッテリー容量

- 5200mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.7インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- moto g66j 5G 公式サイト

- 価格.com

- moto g66j 5G 詳細ページ

2025年8月28日に発売された「arrows Alpha」は、FCNTが満を持して投入する最上位機種です。高性能なDimensity 8350 Extremeを搭載し、ベイパーチャンバーによる効率的な冷却システムにより、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持します。12GBの大容量メモリと512GBのストレージを備え、あらゆるタスクが快適で、約6.4インチのディスプレイは、美しい映像体験を提供します。カメラ機能も強化されており、綺麗な写真を簡単に撮影できます。また、IP66/68/69の防水防塵性能とMIL規格準拠の耐衝撃性能を誇り、高い耐久性も兼ね備えています。

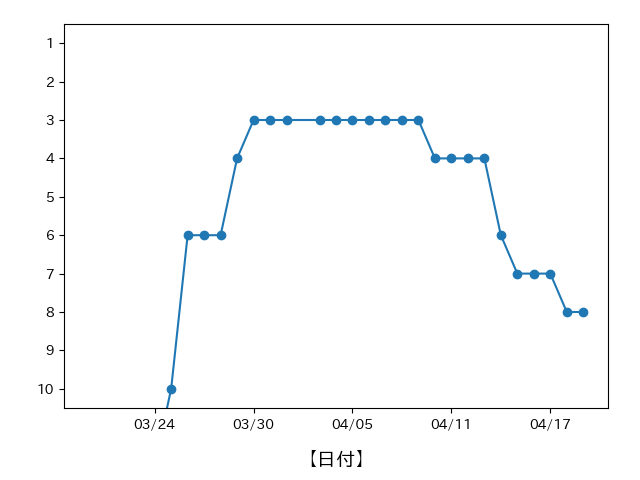

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- −円

- メーカー

- FCNT

- 発売日

- 2025年8月28日

- バッテリー容量

- 5000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.4インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- arrows Alpha 公式サイト

- 価格.com

- arrows Alpha 詳細ページ

2025年6月26日に発売された「OPPO Reno13 A」は、ミドルレンジながらもハイエンド機に匹敵するAI機能を搭載したスマートフォンです。前モデルと比較すると、AI機能の強化、IP69の防水性能、そして5,800mAhの大容量バッテリーが特徴として挙げられます。特に、Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1を搭載し、AnTuTuベンチマークで約50万点前後を記録する処理性能は、日常使いはもちろん、ある程度のゲームも快適にこなせるレベルです。ディスプレイは6.7インチのAMOLEDで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応しており、滑らかな操作感と美しい表示を実現しています。カメラは5,000万画素の広角レンズをメインに、超広角とマクロレンズも搭載し、様々なシーンでの撮影に対応します。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 33,800円

- メーカー

- OPPO

- 発売日

- 2025年6月26日

- バッテリー容量

- 5800mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.7インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- OPPO Reno13 A 公式サイト

- 価格.com

- OPPO Reno13 A 詳細ページ

アップル社の独自AIである「Apple Intelligence」のために設計されたと謳われる「iPhone16シリーズ」の無印モデル。前モデルでは、背面の2眼構成のカメラレンズが斜めに配置されていましたが、iPhone16 では、2眼構成はそのままに、2つのカメラレンズを縦配列に変更。この変更は、3Dが楽しめる「Apple Vision Pro」に対応した空間ビデオを撮影しやすくするためと考えられています。メインカメラは、4800万画素の「Fusionカメラ」で、「Apple Vision Pro」で効果を発揮する空間写真の撮影も可能。もう1つのレンズは、1200万画素の超広角カメラで、既存の機種よりも、最大で2.6倍の光を取り込つつ接写撮影ができるマクロカメラとしても使えます。内蔵ストレージは、128GB、256GB、512GBの3モデル。カラーは、ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリンの5色展開です。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 93,800円

- メーカー

- Apple

- 発売日

- 2024年9月20日

- バッテリー容量

- 3561mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- Apple Pay

- 公式サイト

- iPhone 16 公式サイト

- 価格.com

- iPhone 16 詳細ページ

サムスン電子のフラッグシップモデルのシリーズとなっている「Galaxy Sシリーズ」の2025年版スタンダードモデル。2024年版でも、コンセプトは「AIフォン」で、AI機能をプッシュしていましたが、2025年版では、AI機能がさらに進化し、「AIエージェント」「AIプラットフォーム」「パーソナライズAI」という3つの領域において、新機能が追加されています。例えば、「AIエージェント」では、画面内に表示されている情報をもとに、ユーザーが次にするアクションを、AIがおすすめしたりしてくれたり(具体的には、ゴルフ動画を見ていたら、スイング部分を切り取って、GIF画像として保存することを提案してくれる、など)、バックグラウンドで再生されている音楽の曲名を教えてくれたり、文字サイスが小さすぎる時には、設定の変更も提案してくれたりすることもあります。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 99,066円

- メーカー

- サムスン

- 発売日

- 2025年2月14日

- バッテリー容量

- 4000mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.2インチ

- おサイフケータイ

- ○

- 公式サイト

- Galaxy S25 公式サイト

- 価格.com

- Galaxy S25 詳細ページ

2025年2月28日発売。iPhone 16シリーズの廉価版に位置づけられ、実質的には、iPhone SE(第3世代)の後継機とも言われるモデルです。廉価モデルながらも、本体サイズは、iPhone 16 と、ほとんど変わらず、逆に、重さは、iPhone 16 より 3g 軽くなっています。搭載されているチップセットは、iPhone 16シリーズと同じ「A18チップ」ですが、グラフィック性能に影響するGPUのコアが、5コアから4コアに削減されています。背面のメインカメラは、約4800万画素で、「Fusionカメラ」1基のシングルカメラ。望遠カメラを統合しているので、2倍の光学ズーム撮影も可能です。フロントカメラである「TrueDepthカメラ」の画素数は、約1200万画素。なお、iPhone 16 で使用できる超広角カメラ、フォーカス機能、マクロ撮影、空間写真と空間ビデオ撮影などの機能は使えません。

過去30日間のランキング推移

- 価格帯

- 91,751円

- メーカー

- Apple

- 発売日

- 2025年2月28日

- バッテリー容量

- 3961mAh

- デュアルSIM方式

- DSDV

- SIMの形状

- nanoSIM と eSIM

- 画面サイズ

- 6.1インチ

- おサイフケータイ

- Apple Pay

- 公式サイト

- iPhone 16e 公式サイト

- 価格.com

- iPhone 16e 詳細ページ